par India Desjardins

Acte de résistance

Partager

Crédit photo: Julie Artacho

Acte de résistance

par India Desjardins

La première fois que le théâtre a opéré sa magie en moi, je devais avoir une douzaine d’années. Je ne me souviens plus du nom de la pièce que j’étais allée voir, mais je me rappelle que c’était une sortie spéciale. Mes parents venaient à peine de divorcer, et j’étais devenue l’accompagnatrice de ma mère pour ses sorties culturelles «d’adulte». Jusque-là, j’avais eu la chance de voir du théâtre, mais pour enfants. Souvent, avec des marionnettes. J’aimais bien, mais je n’avais pas encore eu la piqûre.

Ce soir-là, lors de cette représentation dont j’ai oublié le titre, Claude Michaud faisait partie de la distribution. J’étais très impressionnée. À cette époque, ce comédien incarnait la voix d’Arthur Laroche, dans Les Pierrafeu. (Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Les Pierrafeu, on pourrait décrire ce dessin animé comme Les Simpson, version préhistorique, dans tous les sens du terme.) À un moment, alors que la pièce était bien entamée, Claude Michaud a eu un fou rire. Il avait beau tenter de se retenir, il n’était plus capable de continuer sa réplique, entraînant du même coup ses partenaires de jeu dans son élan contagieux. Ils ont commencé à se taquiner, à rire, décrochant complètement du spectacle. Le public a éclaté de rire à son tour. Puis, les comédiens et comédiennes se sont ressaisis et ont repris, comme si de rien n’était.

Je me souviens de m’être dit que j’étais chanceuse d’assister à ça. Que personne d’autre, à part les gens dans la salle ce soir-là, n’aurait ce souvenir. Et moi, j’étais là.

Si cette anecdote m’est revenue en tête lorsque Philippe Lambert, directeur artistique du théâtre La licorne, m’a proposé de participer à Regards croisés en tant que « libre penseuse en résidence », ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’au moment où il m’a lancé cette invitation, j’étais en pleine réflexion sur ce qui rend l’art humain. Oui, je l’admets, je fais partie de ces gens que l’avènement de l’intelligence artificielle dans l’art préoccupe. En fait, est-ce que ça me préoccupe? Est-ce que ça me dérange? Ou est-ce que ça me rend profondément triste? Je n’ai pas encore trouvé tous les bons mots pour exprimer mon émotion (mais ne comptez pas sur moi pour aller demander la réponse à un robot, je préfère y arriver seule, quitte à ce que ça prenne du temps).

Dans un article de blogue où il réfléchit à l’intelligence artificielle dans les médias et dans l’art, intitulé « The Who Cares Era », l’auteur Dan Sinker, raconte qu’au printemps 2025, le Chicago Sun-Times et le Philadelphia Inquirer ont publié simultanément une liste de lectures estivales comportant des titres de livres inexistants et hallucinés par l’intelligence artificielle, qui avait visiblement généré les articles en question. Il se demande alors : est-ce que ça dérange vraiment le public? Il suggère qu’à une époque où les machines produisent à la chaîne de la médiocrité, la chose la plus radicale qu’on puisse faire, c’est de s’en soucier. Il conclut son article ainsi : « Supportons les gens qui font des choses vraies. Écoutons avec notre pleine attention, lisons des livres. Soyons imparfaits. Soyons Humains. Soyons soucieux. »

J’ai encore envie de me soucier de l’art. Pour moi, l’art est source d’émotions et de dialogues. Les œuvres peuvent mettre en lumière certains sujets, ou explorer des zones d’ombres. Le miroir qu’elles nous tendent peuvent nous aider à mieux nous comprendre, à voir nos qualités, comme nos travers. Elles peuvent divertir, choquer et même parfois présenter leurs propres angles morts, qui seront éventuellement révélés dans des œuvres subséquentes.

Ces dernières années, j’ai beaucoup réfléchi aux représentations de l’amour et des femmes dans la fiction, en gardant comme ligne directrice de ne jamais cesser d’aimer les œuvres sur lesquelles je jetais un regard différent ou plus critique. Malgré les stéréotypes que j’y observe de plus en plus, je n’aimerais pas que tout devienne lisse et parfait.

Parce que ce que j’aime par-dessus tout, c’est que l’art soit en mouvance, jamais figé dans une seule perspective. Qu’il évolue avec la société. Qu’il suscite des réflexions, des discussions. Qu’il nous confronte. Qu’il nous inspire. Et pour ça, il faut qu’il soit imparfait. Il faut qu’il soit humain.

Je sonne peut-être comme quelqu’un de dépassé par la technologie (et c’est probablement vrai, après avoir admis d’emblée que j’ai déjà été fan d’un dessin animé sur le quotidien de personnages préhistoriques, ce que je suis peut-être). Souvent, quand je parle de ce sujet, certaines personnes prétendent que j’ai la même réaction que celle des gens à l’époque de l’arrivée de l’électricité, ou du téléphone. C’est possible. On me recommande ensuite de ne pas craindre que l’intelligence artificielle s’immisce dans le processus créatif. Que ce serait simplement « un outil ». Pourtant, cet « outil » réplique le travail créatif d’autres artistes à un niveau automatisé jamais vu. Il recopie, vole, génère. Je n’ai pas envie d’un art « généré ». J’ai envie d’émotions, d’intuition, de rébellion, et surtout… de failles.

« Les futurs culturels pleinement imaginés sont un luxe d’autrefois », prédit l’écrivain William Gibson dans l’essai L’heure des prédateurs, de Giuliano da Empoli. Cette perspective assez pessimiste me rend triste. Parce qu’il a sans doute raison. C’est une bataille déjà perdue. Mais j’ai envie de résister encore un peu.

J’ai eu la piqure du théâtre à cause d’une erreur, charmante, désarmante, autant pour les gens sur scène que dans la salle. Je suis devenue friande de ces moments. Ces instants de vulnérabilité humaine que peuvent nous offrir les arts vivants. Et c’est pour ça que j’ai accepté avec enthousiasme l’invitation de la Licorne de passer une saison à leurs côtés pour joindre ma voix aux réflexions et enjeux que les pièces mettent de l’avant.

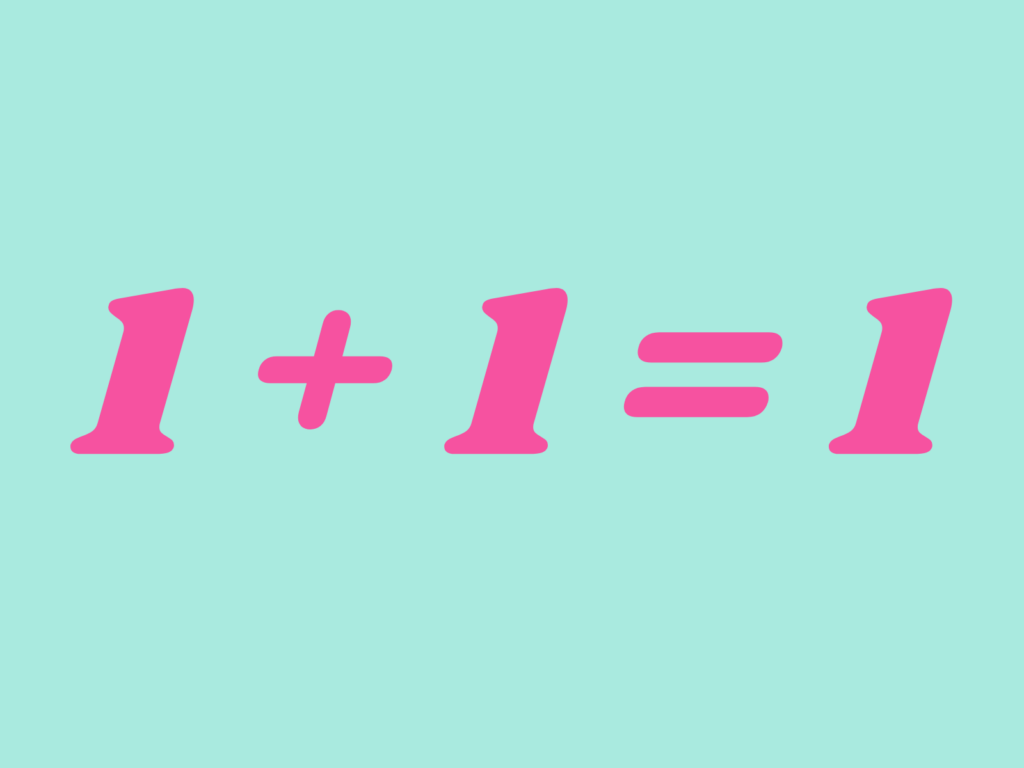

Parce qu’aller au théâtre, c’est un acte de résistance.